Les Palestiniens ont toujours vécu dans la violence, avec un horizon de lutte et de combat à vie. Cette violence a priori tournée contre Israël, se tourne en fait contre ceux qui les accueillent et aussi entre les différentes factions internes manipulées par des puissances islamiques d’obédiences différentes. Même dans la misère, leur principale obsession n’est pas l’économie de survie, mais le combat à tout prix. Le Hamas en est l’illustration par excellence. Le Liban est une victime impotente face aux Palestiniens, et sa politique a consisté à les séquestrer dans un espace concentrationnaire, comme le fait la Syrie, la Jordanie et l’Égypte, mais à Gaza. Tous ces camps se trouvent sur le territoire de la Palestine de 1920.

Ces pays ont eux-mêmes entretenu ces kystes de misère, de violence et de rébellion au lieu de les intégrer, pour annuler la pression qu’ils subissent et répercutent à leur tour en réaction. Au lieu de dépressuriser la situation en les intégrant dans leur économie, et en les rendant utiles, ils ont fait le choix du rejet, de la haine et de la violence, tout en les poussant à la haine et à la violence contre Israël.

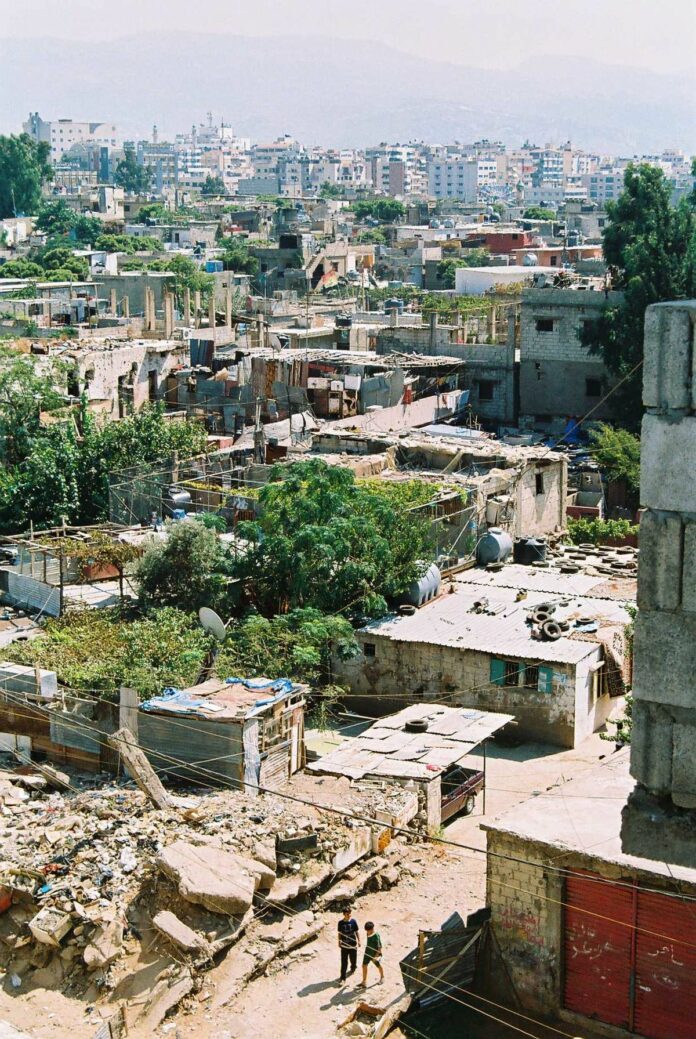

Les camps palestiniens au Liban ont toujours été un élément sensible du paysage politique et sécuritaire du pays. Ces enclaves, initialement créées pour accueillir les réfugiés palestiniens après la guerre israélo-arabe de 1948, se sont transformées en zones densément peuplées où s’entremêlent précarité sociale, tensions communautaires et enjeux géopolitiques. La présence de factions armées, les conflits internes entre différents groupes et les ingérences régionales font des camps palestiniens un potentiel foyer de tensions majeures.

La situation économique dégradée du Liban renforce encore ces tensions en exacerbant la compétition pour les ressources et en rendant la vie quotidienne encore plus difficile pour les réfugiés.

Histoire et statut des camps palestiniens au Liban

Les camps palestiniens au Liban trouvent leur origine dans l’exode massif des Palestiniens en 1948 après la création de l’État d’Israël. Le Liban a accueilli une partie de ces réfugiés, qui ont été installés dans des camps provisoires sous la gestion de l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine). Cependant, au fil des décennies, ces camps se sont transformés en véritables bidonvilles, manquant cruellement d’infrastructures et de services essentiels. La population a augmenté, mais les camps sont restés confinés aux mêmes limites territoriales, entraînant une surpopulation massive. Le statut des réfugiés palestiniens au Liban est également problématique. Contrairement à d’autres pays arabes, le Liban impose de strictes restrictions aux Palestiniens, limitant leur accès à l’emploi, à la propriété foncière et aux services sociaux. Cette marginalisation alimente un ressentiment qui contribue aux tensions internes.

L’absence de perspectives économiques et politiques pousse de nombreux jeunes Palestiniens à se tourner vers des factions armées pour trouver un sens à leur existence, créant ainsi un terreau propice à l’instabilité. Les tensions internes : affrontements entre factions armées. Les camps palestiniens au Liban, en particulier celui d’Aïn el-Héloué, sont de plus en plus le théâtre d’affrontements meurtriers opposant différentes factions armées.

Les récents combats survenus en janvier 2025 ont marqué une escalade inquiétante de la violence et révélé une multiplication des rivalités géopolitiques à l’intérieur même du camp. La situation à Aïn el-Héloué illustre le chaos qui s’installe progressivement dans ces zones où l’État libanais n’a qu’un contrôle limité.

Aïn el-Héloué : une poudrière qui explose à nouveau

Le camp d’Aïn el-Héloué, le plus grand camp palestinien du Liban, est depuis longtemps une zone à forte tension sécuritaire, mais les affrontements récents ont exacerbé l’instabilité qui y règne.

Les combats qui ont suivi ont été d’une intensité exceptionnelle. Des armes lourdes ont été utilisées, notamment des mitrailleuses, des roquettes RPG et des grenades. Pendant plusieurs jours, le camp a été le théâtre d’affrontements violents, provoquant la mort de plusieurs dizaines de personnes et des blessures graves pour de nombreux civils. Des familles entières, terrorisées par l’escalade de la violence, ont dû fuir leurs habitations, trouvant refuge dans des quartiers voisins, ce qui a aggravé une crise humanitaire déjà critique. Les cessez-le-feu successifs négociés par des intermédiaires n’ont pas permis de mettre fin durablement aux combats, soulignant l’incapacité des factions à trouver un accord pérenne.

Un conflit alimenté par des puissances régionales

L’Iran, par l’intermédiaire du Hezbollah, est accusé de soutenir certaines factions islamistes au sein du camp, dans le but de renforcer son influence dans les territoires palestiniens. Ce soutien indirect passe par la fourniture d’armes et de financements, permettant à ces groupes de s’organiser militairement et de défier l’autorité du Fatah.

À l’inverse, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis continuent d’appuyer le Fatah, afin de contenir l’influence iranienne et de limiter l’expansion des groupes extrémistes dans le camp. Parallèlement, la Turquie et le Qatar entretiennent des liens ambigus avec certaines factions islamistes présentes dans les camps palestiniens du Liban.

Ce soutien fluctuant complique encore davantage les négociations pour un règlement durable du conflit. Chaque faction ayant des soutiens extérieurs divergents, les tentatives de pacification sont rendues quasi impossibles, chaque acteur cherchant à imposer son propre agenda géopolitique.

En janvier 2025, des caches d’armes ont été découvertes par des sources locales, prouvant que ces factions disposent d’un arsenal bien plus important que ce qui était supposé. Le marché noir de la drogue s’est également intensifié au sein des camps palestiniens, devenant une source majeure de financement pour plusieurs groupes armés. L’absence d’autorité étatique dans ces zones permet aux trafiquants de drogue d’opérer en toute impunité, transformant certains quartiers du camp en véritables places fortes du commerce illégal.

Par ailleurs, les pays arabes adoptent des positions diverses quant à la gestion des réfugiés palestiniens au Liban. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis soutiennent certaines factions sunnites au sein des camps, tandis que l’Iran finance indirectement certains groupes proches du Hezbollah.

Ces jeux d’influence contribuent à entretenir un climat de tensions permanentes. L’Union européenne et les ONG internationales tentent, quant à elles, de favoriser des solutions durables pour améliorer la condition des réfugiés, mais leur action reste limitée par l’immobilisme politique et le refus du Liban d’accorder la citoyenneté ou des droits accrus aux Palestiniens installés sur son sol.

Quel avenir pour les camps palestiniens dans la crise libanaise ?

L’avenir des camps palestiniens au Liban est plus incertain que jamais. La dégradation économique du pays rend toute amélioration des conditions de vie des réfugiés hautement improbable à court terme. De plus, la montée en puissance de factions armées renforce le risque d’escalades militaires, notamment avec l’armée libanaise ou le Hezbollah. Trois scénarios sont envisageables :

Un maintien du statu quo : les camps continuent d’être des zones autonomes en marge du contrôle de l’État libanais, avec un équilibre instable entre les différentes factions.

Une intensification des affrontements : la multiplication des conflits internes pourrait conduire à des interventions militaires plus fréquentes, aggravant la précarité des réfugiés.

Une réforme progressive : sous pression internationale, le Liban pourrait être amené à intégrer progressivement les réfugiés palestiniens dans son économie et à améliorer leurs conditions de vie, bien que ce scénario soit peu probable en raison des résistances politiques internes. En l’absence de réformes structurelles et d’une meilleure gouvernance sécuritaire, les camps palestiniens risquent de demeurer un foyer de tensions régionales, influencé par les dynamiques internes libanaises et les conflits géopolitiques du Moyen-Orient.

JForum.fr & LOLJ – Illustration : camp de Sabra-Shatila, Liban