Richard Prasquier, chronique Radio J. 6 février 2025

Chacun a vu les images effrayantes de la libération de l’otage israélienne Arbel Yehoud.

Le CICR, le Comité International de la Croix Rouge, a protesté de façon prétendument «équilibrée», en rappelant l’importance pour toutes les parties «de respecter leurs accords pour que les opérations se déroulent de manière sûre et digne». On ignore en quoi les Israéliens n’ont pas respecté ces accords mais on se doute que s’ils l’avaient fait, le CICR les aurait fustigés nommément.

L’organisation ne s’étonne pas de n’avoir en quinze mois obtenu du Hamas aucune information sur les otages israéliens, de n’avoir pas essayé d’envoyer le moindre médicament à leur usage, alors qu’elle proteste contre Israël dès que ses visites aux prisonniers palestiniens, qu’elle fait conformément aux accords de Genève actuellement en cours, sont reportées ne serait-ce que de quelques jours.

Il y a quelques années le CICR avait admis -à juste titre- que les pays musulmans rechignent devant le symbole de la croix et avait accepté qu’ils utilisent le symbole du Croissant rouge. Mais pour l’étoile de David, ce fut non. Il fallut créer un symbole neutre, le Cristal rouge, pour que le Magen David Adom puisse enfin enfin entrer dans la famille de la Croix Rouge.

Mais les frottements, le mot est faible, entre les Juifs et l’organisation internationale la plus respectée de la planète sont plus anciens et bien plus graves que ces péripéties.

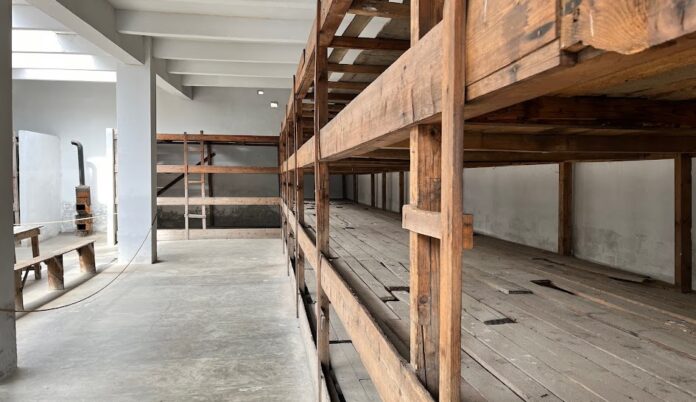

A Birkenau, dimanche dernier, lors du voyage du Crif, je pensais à la foule déchainée et devant elle, aux deux représentants du CICR, debout et extérieurement impassibles. J’étais sur les lieux du camp des familles de Theresienstadt et ce rapprochement ne devait rien au hasard : si les déportés de Theresienstadt (notre photo) furent les seuls Juifs à vivre dans un camp familial, ce fut en prévision d’une visite possible de la Croix Rouge. Une Croix Rouge dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle est beaucoup restée impassible pendant la Shoah….

Ouvert en novembre 1941 dans le protectorat allemand de Bohême, Theresienstadt a vu passer des Juifs tchèques, mais aussi allemands, autrichiens, néerlandais et aussi quelques centaines de Juifs danois, ceux qui n’avaient pas été conduits par la résistance danoise vers la Suède neutre et sur lesquels continuait de veiller leur gouvernement.

Ce fut un camp vitrine, destiné entre autres à garder transitoirement dans des conditions un peu privilégiées certains Juifs dont la disparition aurait attiré l’attention du public, ce fut ainsi un lieu où la production artistique théâtrale, musicale, picturale fut assez intense. Aussi, quand le CICR eut besoin de manifester son intérêt pour les prisonniers juifs et quand le régime nazi voulut montrer sa bonne volonté à leur égard, c’est naturellement la soi-disant ville juive autonome de Theresienstadt qui fut choisie.

Mais les conditions de survie y étaient en réalité très difficiles et il en partait continuellement des trains vers des lieux de mise à mort à l’est, vers Birkenau ou la Biélorussie.

Sur les 140 000 Juifs internés, près de 40 000 sont morts à Theresienstadt de malnutrition, 90 000 ont été envoyés dans des camps où plus de 80 000 sont morts. A sa libération qui n’eut lieu que le 8 mai 1945, il y avait à Theresienstadt quinze mille Juifs, la plupart provenant de marches forcées provenant des camps de concentration allemands.

Le rôle statutaire du CICR était de veiller à ce que les camps de prisonniers militaires fussent conformes aux Conventions de Genève de 1929… L’Allemagne les avait signées et l’Union Soviétique ne l’avait pas fait, ce qui permettait au CICR d’affirmer que l’Allemagne respectait ses engagements sur les prisonniers alliés, sans se préoccuper des conditions abominables auxquelles étaient soumis les prisonniers soviétiques.

Quant aux internés civils, ils relevaient des Croix Rouges nationales, et c’est paradoxalement le gouvernement nazi qui avait le premier demandé au CICR, en 1935, de faire une incursion dans le domaine civil pour veiller sur les militants nazis incarcérés à la suite d’une tentative de coup d’état en Autriche en 1935.

Comme des bruits avaient couru avant guerre sur les mauvais traitements infligés aux prisonniers politiques incarcérés dans des camps par le régime nazi et que la Croix Rouge allemande notoirement inféodée à la SS, qui administrait ces camps, ne jouissait d’aucune confiance internationale, le CICR avait obtenu de visiter certains camps, ceux que le gouvernement allemand lui désignait, au moment où il le désirait, de façon toujours très contrôlée et superficielle : ce qu’il fit notamment à Oranienburg en 1933 et à Dachau en 1938. Les rapports des enquêteurs, toujours admiratifs de l’ordre qu’imposait l’idéologie nazie et de l’aspect impeccable des pelouses, avaient été si élogieux que Himmler vit pendant la guerre l’intérêt publicitaire d’une visite d’un camp civil effectuée par le CICR, malgré les évidents risques à lui montrer ce qu’il ne devait pas voir, et qu’il ne voulait probablement pas voir. Quant au CICR, il pouvait ainsi montrer qu’il ne délaissait pas ce sujet sur lequel parvenaient de-ci, de-là des infirmations préoccupantes. Quant au gouvernement suisse, profondément relié au CICR, la présence à la tête de personnalités profondément anti-communistes et/ou sympathisantes directes de l’idéologie nazie était la garantie d’une approche empathique du système d’emprisonnement allemand, ce qui pouvait l’aider à détourner l’Allemagne d’occuper la Suisse. Chacun avait donc intérêt à ce que le rapport montre que l’Allemagne ne se conduisait pas plus mal que les belligérants alliés.

Le choix de Theresienstadt s’imposait, plutôt que celui de Auschwitz (où le délégué de la CICR fit une très brève et purement administrative apparition à Auschwitz 1). Par prudence, Himmler imposa la création à Birkenau d’un camp des familles pour les Juifs déportés de Theresienstadt au cas où le CICR insisterait sur une visite. Mais ce fut inutile, le CICR ne visita que le camp souche de Theresienstadt avec suffisamment de délais pour qu’un embellissement («verschönerung») de ce camp pût avoir lieu et que tous les Juifs dénutris ou malades fussent déportés ailleurs. La responsabilité de la visite, la seule que le CICR aura réellement effectuée dans un camp de concentration pendant la guerre (on excepte celles qu’il fit début 1945 dans les camps libérés), sera confiée à un novice, le Docteur Maurice Rossel.

Elle n’eut lieu que le 23 juillet 1944, alors que la victoire de l’Allemagne devenait très douteuse, que les dirigeants du CICR ne souhaitaient pas se mouiller eux-mêmes alors qu’ils connaissaient la probabilité d’une mascarade.

Il faut regarder le Dr Rossel en 1979 empêtré dans ses contradictions, son insensibilité et sa crédulité sous les questions impitoyables de Claude Lanzmann et dévoiler ainsi sans le vouloir tous ses préjugés contre les «israélites».

Il est ce «vivant qui passe» qui n’a vu que du feu dans le spectacle monté par les nazis et qui rejette la responsabilité de son catastrophique rapport sur les dirigeants du CICR qui l’ont envoyé comme bouc émissaire, mais aussi et surtout sur les quelques Juifs avec qui il a été en contact et qui, terrifiés par les nazis qui l’accompagnaient, n’avaient pas su lui dire ouvertement la vérité sans admettre que lui n’avait pas voulu écouter leurs allusions.

Ce rapport a eu des conséquences dramatiques, même si le CICR prit soin de ne pas le rendre public, pour ne pas avoir à en répondre au cas où….. : n’ayant plus besoin de redouter une visite de Birkenau, les nazis liquident le camp des familles, deux semaines plus tard. Alors que le rapport rédigé en avril 1944 par Rudolf Vrba et Alfred Wetzler, deux évadés juifs slovaques décrivant de façon précise la terrible situation à Birkenau avec les chambres à gaz et le processus exterminatoire’, venait de parvenir en Suisse, le témoignage de Rossel aida ceux qui ne voulaient pas bombarder Auschwitz à prétendre que les Juifs, décidément, exagéraient. Un film fut produit à Theresienstadt, destiné à montrer au public comme les nazis prenaient soin des Juifs qui s’y trouvaient. Ce film ne fut d’ailleurs jamais présenté mais son réalisateur, l’acteur allemand Kurt Gerron, qui avait été un partenaire célèbre de Marlène Dietrich, fut victime avec sa famille du dernier gazage effectué à Birkenau, le 28 octobre 1944.

Le CICR reçut le Prix Nobel de la Paix pour l’année 1944 en raison de ses actions envers les prisonniers de guerre. Pour les autres prisonniers, qualifiés de «politiques», «leur sort étant connu de tous», il n’y avait pas lieu de s’y appesantir, disait froidement le Président du Comité Nobel. Ces paroles sont allées droit au cœur du récipiendaire du Prix, le Président du CICR en 1945, Carl J. Burckhardt, un historien et sociologue qui avait été le plus grand partisan des nazis à l’intérieur de l’institution genevoise. Le CICR confirmerait bientôt sa sollicitude humanitaire hémiplégique en fournissant les papiers nécessaires aux nazis en cavale vers l’Amérique du Sud.

Au 70e anniversaire de la libération d’Auschwitz, son Président, Peter Maurer, déclara que l’organisation avait pendant la guerre perdu sa boussole morale.

Dix ans plus tard, la question se pose à nouveau.