Comment la frange la plus « critique » de l’université française justifie-t-elle son désir de boycotter les établissements d’enseignement supérieur israéliens ? Karl Kraus, s’est penché sur le rapport rédigé par quelques enseignants-chercheurs et étudiants de Sciences Po Strasbourg pour affirmer la nécessité de rompre tout partenariat avec l’université Reichman. Il n’y a découvert que le dépit de chercher le crime sans le trouver, et la perfidie de maintenir malgré tout le parti pris initial des accusateurs.

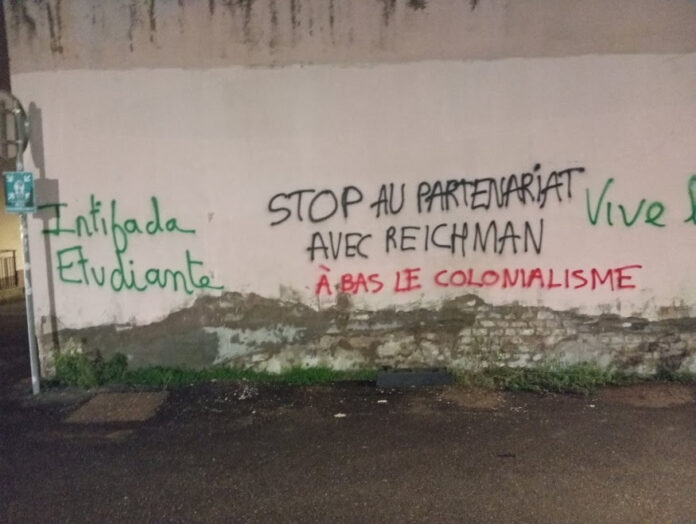

Illustration : slogans dans les rues de Strasbourg / X

Il se murmure qu’un rapport aurait été établi et rendu, évaluant la pertinence du partenariat entre Science Po Strasbourg et l’université Reichman de Herzliya, en Israël, selon des critères académiques stricts. Pour ma part, je ne crois pas à cette rumeur. Pourquoi nous cacherait-on un tel rapport s’il existait ? Or, le seul document qui circule, et qui s’intitule effectivement « Rapport du comité du partenariat Lauder School of Government (Université Reichman) », rédigé par cinq enseignants-chercheurs et cinq représentants des étudiants de Sciences Po Strasbourg, fait trente-et-une pages, dont seulement trois établissent les « critères décisionnels » qui doivent, comme le souhaitent à l’unanimité les membres dudit comité, conduire le Conseil d’administration de Science Po Strasbourg à ne pas reconduire le partenariat avec Reichman. Quatre pages sur trente-et-une, c’est modeste. Peut-être suffisant toutefois, à condition d’y découvrir cette fameuse excellence méthodologique censée présider à toute décision universitaire. Après tout, elles sont le fait de cinq éminents chercheurs connaissant intimement, par métier, les « critères de qualité académique et d’enseignement » sur lesquels, comme l’a rappelé le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, repose la décision de nouer ou de dénouer un partenariat universitaire. En aucun cas, rappelle le ministre, une telle décision ne peut avoir de motivation politique. Et on comprend pourquoi : que ferait-on de tous nos beaux partenariats avec la Chine ou le Qatar si la politique se mêlait à ce genre de prise de décision ? La Sorbonne ne devrait-elle pas démanteler immédiatement sa succursale si rentable à Abu Dhabi ? La pure qualité scientifique doit donc présider à l’évaluation d’un partenariat.

Que nous dit-on alors dans ces quatre pages expliquant les critères décisionnels de la démarche ?

On y apprend d’abord que « les relations de travail entre les deux institutions sont significativement dégradées » à ce jour, si bien que ce n’est pas la peine de poursuivre ce partenariat. La faute de cette dégradation serait entièrement imputable au président de l’université Reichman, qui, dans une lettre adressée à la direction de Sciences Po Strasbourg à la suite d’une première tentative de mettre fin à ce partenariat, a rappelé la responsabilité historique particulière de cette seule université anciennement nazie sur le territoire français (Strasbourg et son université ont été incorporés au Reich en 1940). Rappeler cela constitue, aux yeux dudit comité, une « approche particulièrement militante », qui « s’inscrit dans une action de communication plus large de l’Université Reichman quant aux critiques universitaires à l’égard du conflit israélo-palestinien de manière plus générale et dépasse le cadre de la stricte relation universitaire ». Par « critiques universitaires », les rapporteurs oublient de le préciser, ils entendent des prises de parole fortes telles que « Reichman complice du génocide » entre autres raffinements dialectiques, qui constituent la basse continue des appels à la rupture. Les Israéliens, dans un curieux malentendu, y voient des propos offensants. Il n’est pas certain qu’ils aient saisi la hauteur du débat académique à la française.

Mais puisqu’un rapport est censé démontrer, argumenter, analyser, voici l’occasion rêvée d’étayer une accusation aussi grave : celle d’une complicité active avec un génocide. Car ce genre de preuve serait tout à fait admissible devant une cour qui juge une institution universitaire exclusivement selon des critères académiques. En effet, selon nos standards académiques européens, des enseignements intitulés « Comment tuer un maximum de Palestiniens avec une seule bombe », « Construire des camps de concentration efficaces », « Théorie de la race et statut de sous-homme des Gazaouis », « Solution finale de la question palestinienne » ou autres constitueraient une raison pour juger que ce qui est fait à Reichman n’est pas de la science, mais de l’idéologie raciste à intention génocidaire. Or, on apprend dépité dans la rubrique du rapport consacré aux « contenus de l’enseignement », qu’aucun cours à Reichman ne porte ce genre d’intitulé.

Les cours qui font douter nos examinateurs de la pertinence d’un partenariat sont des « enseignements dispensés sur le contre-terrorisme, la communication en lien avec le terrorisme, les conflits israélo-arabes et le droit des conflits armés ». Rien, en somme, qui justifie de douter de ce que Reichman soit une université.

Article associé

- 4 septembre 2024

Le droit international n’y est pas enseigné comme chez nous, apprend-on ensuite. Ce qui, en soi, atteste qu’il y est enseigné – avantage non négligeable sur d’autres partenaires internationaux de la France. L’ONU est critiquée dans certains syllabus. Il s’avère, dans une note, qu’il s’agit en fait de l’UNWRA, cette organisation dont les manuels scolaires enseignent les mathématiques en comptant le nombre de martyrs nécessaires pour tuer une quantité donnée de Juifs… Chacun son style pédagogique.

Voilà tout ce que peut dire le comité sur le contenu des enseignements de cette université complice d’un génocide.

Le lecteur averti en conclut que les génocidaires de Reichman cachent bien leur jeu derrière des intitulés de cours et des syllabus en apparence innocents, mais que dès lors que nos examinateurs se pencheront sur la recherche effectuée dans cette université, ses agissements néfastes seront dévoilés. Or, rien n’est dit sur la recherche produite à Reichman. Dommage, car selon le classement cité pour démontrer la supériorité strasbourgeoise (en matière d’enseignement), Reichman est une université de recherche de haut niveau. On aurait donc pu s’attendre à des révélations : contrats de recherche secrets, coopération directe avec l’armée pour développer des armes de destruction massive, travaux biologiques suspects. Mais nada, rien, nichts, kloum. Il faut croire que consulter des travaux de recherche exige des efforts peu compatibles avec les manières de faire de la « critique universitaire ».

Pour le comité, la pluralité se mesure exclusivement au degré d’opposition politique, non à la liberté de parole, voilà sa compréhension de la liberté académique…

Heureusement, il nous reste le critère de la liberté académique. Si l’on peut démontrer qu’elle n’existe pas à Reichman, alors on aura un bon argument pour mettre fin à ce partenariat (et dans la foulée, à tous les partenariats avec des universités dans des pays à régime autoritaire, voire prochainement avec les universités américaines qui se couchent devant les désidératas de Trump). Qu’en est-il alors de cette liberté académique ? Y a-t-il des circulaires, comme actuellement aux États-Unis, prescrivant ce qu’on peut dire et ne pas dire ? Non, ni le gouvernement, ni la présidence de Reichman n’entravent la liberté de la recherche et de l’enseignement. Pourtant, notent nos évaluateurs, « chez notre partenaire (…) le comité n’a pu identifier d’expression critique significative sur la manière dont la guerre est menée ». Mais le comité lui-même doit concéder que « la convergence des opinions présentées par la direction de l’université et celle de nombre d’intervenants ne peut, à elle seule, établir l’existence d’une atteinte à la liberté académique, puisque les prises de position adoptées peuvent être uniformes tout en étant parfaitement libres ». En toute logique, si elle ne peut pas « à elle seule » établir l’existence d’une atteinte à la liberté académique, il doit y avoir d’autres éléments incriminants pour appuyer la demande de mettre fin à ce partenariat. Or, aucun autre élément n’est fourni, on se contente juste de déplorer le fait que les critiques formulées à Reichman ne portent pas « sur la conduite des opérations par le gouvernement, mais sur sa capacité à atteindre les objectifs qu’il s’était fixés, avec un positionnement plus mobilisateur que critique ». Bref, la liberté académique est garantie à Reichman et pourtant ses membres ne considèrent pas la guerre menée à Gaza comme génocidaire. Mais où va-t-on ? Quels sont ces universitaires qui se mobilisent pour leur pays en accord avec les objectifs poursuivis par leur gouvernement ? Peu importe où l’on va, cela n’a rien à voir avec la qualité scientifique des travaux de cette université. En tout cas, nos courageux rapporteurs n’osent pas aborder ce sujet et s’intéresser à cette situation étrange où les citoyens, même les plus enclins à la critique, approuvent la politique menée par leur État, ce qui exigerait soit de s’intéresser à Israël, soit d’avoir une idée, pour infime soit-elle, de ce qu’est une université. Mais pour le comité, la pluralité se mesure exclusivement au degré d’opposition politique, non à la liberté de parole, voilà sa compréhension de la liberté académique…

Enfin, un dernier critère décisionnel est donné : « l’appréciation des étudiants envoyés ». Et ceci est normal, car même si les étudiants ne sont pas les mieux placés pour évaluer la qualité scientifique d’une institution de recherche, leur avis compte. Par exemple, si les étudiants de Strasbourg qui sont envoyés à Reichman en échange étaient harcelés, humiliés, menacés comme le sont les étudiants juifs sur les campus de Sciences Po en France, ce serait là un argument de taille pour mettre un terme à ce partenariat. Mais de nouveau, rien de tel. L’hôpital se moquant de la charité, ou plutôt la bourse de Paris faisant la morale à Wall Street, notre comité de Sciences Po évoque les frais de scolarité très élevés à Reichman, qui font que les étudiants français y sont entourés de gens « privilégiés ». Dans la même veine de l’absurdité, le comité constate la présence de beaucoup d’intervenants « extérieurs » dans les cours, alors que dans les Sciences Po de France, on n’autoriserait jamais des intervenants extérieurs dans les amphis pour permettre à leurs étudiants – qui détestent le privilège mais paient cher pour l’avoir – de se constituer un réseau de personnes influentes le plus tôt possible dans leur carrière.

Voilà les critères décisionnels de la recommandation ferme du comité de « mettre un terme aux relations avec la Lauder School of Government en cessant les échanges étudiants avec cet établissement pour les années universitaires 2025-2026 et les suivantes, et de ne pas engager de démarche visant à reconduire le partenariat ».

Le conseil d’administration de Sciences Po Strasbourg n’a pas suivi cette recommandation. On ne doit donc pas désespérer complètement de nos institutions de recherche, car il semble qu’il y ait encore des gens qui savent lire. Les étudiants mobilisés pour la cause ont donc immédiatement bloqué Science Po Strasbourg de nouveau, et leurs camarades à Paris ont interrompu une conférence réunissant des représentants de Sciences Po Paris et de ses partenaires internationaux, les accusant tous de complicité avec le génocide. Car la « critique universitaire » ne se laisse pas museler par la logique ou les faits. Elle croit en ses vérités, coûte que coûte. Il est vrai que l’université française est issue de la vieille Sorbonne, la plus noble école de théologie catholique pendant des siècles. Il semblerait que, toute laïque qu’elle soit devenue, sa partie « critique » n’ait pas perdu la foi.