Entre 1941 et 1944, des proches de Hitler ont « marchandé » la survie de centaines de personnes déportées. Un livre revient sur cette stupéfiante histoire.

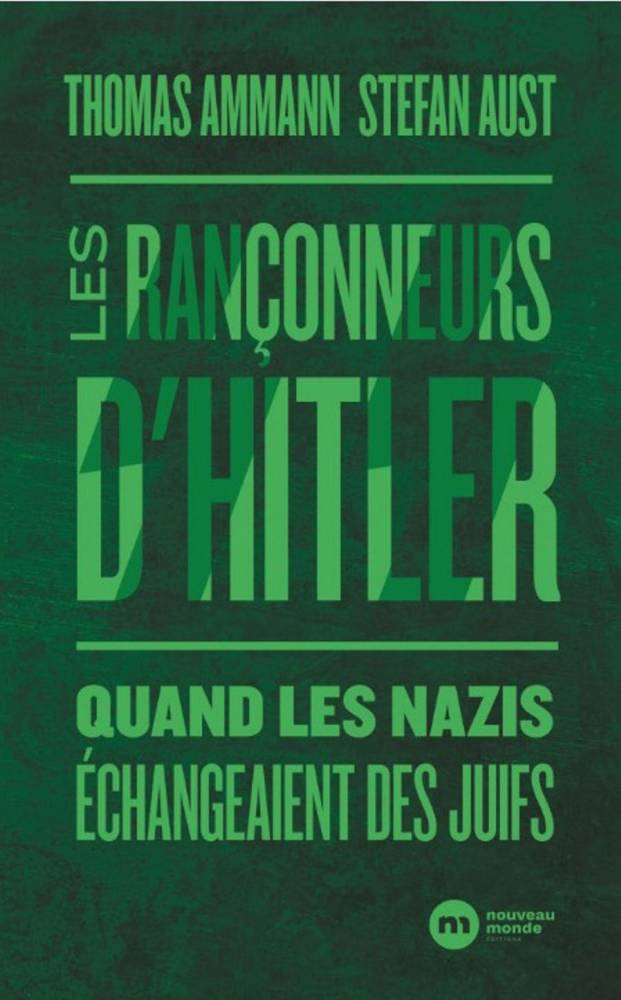

Les nazis les appelaient les « Austauschjuden », traduction littérale d’un concept odieux : « Juifs d’échange ». Détenus au camp de Bergen-Belsen, en Allemagne, mais aussi dans une poignée d’autres centres de détention d’Europe centrale, des centaines d’hommes et de femmes ont fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, l’objet d’un incroyable marchandage. En marge du projet criminel d’élimination des Juifs d’Europe, mis en place par le gouvernement du Reich dès septembre 1939, avec les « Einsatzgruppen » (« groupes d’intervention » en charge de ce que les historiens appellent aujourd’hui « la Shoah par balle » avant l’ouverture des premiers camps d’extermination en 1941), plusieurs dignitaires de l’Allemagne hitlérienne ont, très tôt, décidé d’utiliser des captifs comme « monnaie d’échange ». Après avoir réalisé un documentaire sur le sujet, diffusé en 2011 sur Arte, deux journalistes allemands, Thomas Ammann et Stefan Aust, consacrent aujourd’hui un livre-enquête (1) à cet ignoble commerce.

Ce furent d’abord, en décembre 1941, des « trocs » de prisonniers, organisés à l’initiative du ministère des Affaires étrangères de Berlin dont l’objet était de rapatrier les Allemands installés dans la province palestinienne alors sous contrôle britannique après la chute de l’Empire ottoman en 1917. Une quarantaine de Juifs de Pologne purent ainsi échapper à la mort, tandis qu’une soixantaine de ressortissants allemands étaient autorisés, par le gouverneur anglais, à passer la frontière turco-bulgare avant de rejoindre l’Allemagne. Mais cela ne tarda pas à devenir un « business » juteux, aménagé par Adolf Eichmann lui-même.

Un business juteux

Les buts de la manœuvre étaient multiples. La première motivation, bassement crapuleuse, consistait en un racket qui ne disait pas son nom. La deuxième visait à fournir au Reich des matériels, placés sous embargo en raison du conflit. (Kurt Becher, émissaire personnel de Heinrich Himmler transmit ainsi à Hitler une proposition de libération d’un million de prisonniers contre 10 000 camions militaires au moment où l’armée allemande commençait à perdre du terrain). Un troisième objectif consistait, à mesure que la perspective de la défaite se profilait, à se ménager un alibi permettant de se faire passer, devant la justice qui ne manquerait pas de se pencher sur les crimes de masse…, en « sauveur » plutôt qu’en « bourreau ».

La minutieuse enquête que signent Thomas Ammann et Stefan Aust reconstitue la genèse et le déploiement de cette hallucinante politique. Un jeu pervers qui aboutit, après bien des revers, au sauvetage de 1 700 vies humaines en Hongrie, dans ce qu’il est convenu d’appeler « le train de Kasztner » : en réalité, deux convois à destination de la Suisse, arrivés en août et en décembre 1944. « Un chapitre méconnu de l’histoire de la Shoah qui explique pourquoi la figure de Rudolf Kasztner demeure, soixante-dix ans après les faits, si controversée », relève Yannick Dehée, éditeur français de cet essai historique. Le promoteur de cet échange, Juif né en 1906 en Hongrie, dut ainsi se compromettre avec Becher et Eichmann pour obtenir l’autorisation de sortie de ce train. Il finit par le payer de sa vie, assassiné à Tel-Aviv, le 15 mars 1957, par un commando convaincu qu’il avait « pactisé avec le diable ».

« Quelque 9 000 personnes ont survécu pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu’elles ont été échangées ou parce qu’elles étaient destinées à être échangées, ce qui les a sauvées d’une mort certaine dans les camps d’extermination. Neuf mille personnes, c’est un chiffre qui peut paraître dérisoire quand on le rapporte aux six millions de victimes du génocide, néanmoins le marchandage avec les meurtriers fut l’unique lueur d’espoir pour beaucoup de Juifs européens », écrivent Thomas Ammann et Stefan Aust. Le destin des hommes, femmes et enfants yézidis que plusieurs associations durent racheter auprès de caciques de l’État islamique montre que l’ignominie ne fut pas l’apanage de ces années noires.

Source www.lepoint.fr