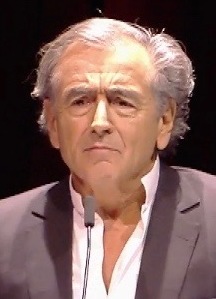

Allocution de Bernard-Henri Levy à l’occasion de la Hazkarah, commémoration dédiée aux victimes sans sépulture de la Shoah

C’est donc la troisième fois, chers amis, que je me trouve, ainsi, à prendre la parole devant vous.

La première fois, j’avais trente ans, et c’était à l’initiative de Simone Veil.

La deuxième, j’en avais cinquante, et c’est déjà toi, Eric, mais pas encore vous, François, qui m’aviez adressé cette belle et périlleuse invitation.

Aujourd’hui, les années ont passé ; nos rangs se sont clairsemés ; mais nous sommes confrontés au même impératif, au même défi, au même devoir d’intelligence et de mémoire.

L’histoire de l’Europe et les massacres de ses Juifs…

Le prétendu « déicide » qu’il fallait faire payer au peuple d’Israël…

L’étrange façon qu’eut la théologie chrétienne, pendant des siècles, de rendre interminable l’agonie du Christ ; de la prolonger indéfiniment comme pour mieux faire entendre le miracle de sa résurrection ; et, au pied de sa croix ensanglantée, d’offrir, non pas des livres, mais des tonnes de viande juive aux haches des pogromistes…

Et puis, à l’aube de la modernité, dans une Europe déchristianisée où « D’ est mort » devenait le cri de ralliement de foules rendues démentes par leur curieuse solitude, dans le monde nouveau où la boutique humaine n’était plus tenue, soudain, que par les hommes et, bientôt, par les datas des hommes, ce tournant, cette métamorphose, cette mue : la haine du Juif devenait biologique, scientifique, médicale, raciale ; de La France juive à Mein Kampf, dans les deux nations rivales qui dominaient encore l’Occident, c’était la course à qui traquerait le plus efficacement l’engeance désormais maudite ; et, une fois établie, à grands renforts de littérature, de philosophie, d’anthropologie, de sciences des langues, j’en passe, l’aberration de ce peuple, sa toxicité pour les âmes, les arts et les cultures, une fois établie la monstrueuse dégénérescence qui avait, à travers lui, empoisonné l’humanité – la solution finale, l’extermination, la Shoah.

J’ai consacré une part de mon œuvre à expliquer en quoi ce tournant fut radical tant dans l’histoire des Juifs que dans celle d’une Europe dont l’entière civilisation vacilla sous les coups de ces foules qui, des rues géométriquement pavées de Paris et de Berlin aux tourbières de Roumanie ou de Moldavie, hurlaient la même haine.

Je l’ai fait sans l’érudition de Raoul Hilberg.

Sans la sainte patience de Serge Klarsfeld à qui nous devons ce ruban innombrable des morts qui se trouve, là, à ma droite.

Je l’ai fait sans la force presque inhumaine de Claude Lanzmann, cet Orphée juif qui a pris le risque d’aller, non pas une, ni deux, mais maintes fois, vainqueur traverser l’Achéron pour y chercher, sans se retourner, son Eurydice aux six millions de visages que les nazis avaient voulu fondre dans une vapeur unique.

Mais je l’ai fait en philosophe.

Et j’ai établi, je crois, ce que la Shoah eut, par rapport à tous les autres génocides, d’irréductiblement singulier.

Pas le nombre de ses morts.

Pas la froide technicité, l’industrialisation exponentielle, de la machine à tuer telle que Martin Heidegger, en mage noir qu’il était, la caractérisait.

Même pas sa cruauté que, de l’Arménie au Rwanda, d’autres génocides avaient eu, et auront, en partage.

Non.

Ce que ce crime-ci eut d’absolument singulier c’est qu’il fut le seul à se vouloir sans recours (pas de frontière pour les tueurs ; pas de ville-refuge pour les victimes ; l’Europe et même, en théorie, la planète tel un gigantesque piège pour le gibier juif pourchassé par la battue mondiale).

Sans reste (hommes, femmes, enfants et vieillards, leur culture et leur langue, leurs lieux de prière et leurs livres, jusqu’à la mémoire de leur existence et de leur vocation, tout devait disparaître, tout).

Et il est le seul à s’être voulu, à ce point, sans nombre, sans noms et sans tombes – on ne compte pas la crasse, n’est-ce pas ? On ne nomme pas les bactéries ? On ne fait pas des funérailles pour les déchets, les détritus qui encombrent nos trottoirs ? En sorte que l’ultime originalité du crime nazi fut de vouloir le double effacement des corps et des cadavres, des âmes et de leur souvenir – sa spécificité la plus profondément diabolique fut qu’en même temps qu’on rayait les victimes du livre des vivants on les rayait aussi du livre des morts…

J’essaie de dire cela sans émotion.

C’est la stricte, exacte et terrible réalité.

C’est, dans l’histoire générale des massacres, l’atroce, véridique, presque algébrique, singularité de la Shoah.

De là, chers amis, l’importance du geste que nous faisons ici, cette année, comme toutes les années, en nous rassemblant sur le parvis de ce mémorial.

Nous venons, bien sûr, nous souvenir de ceux qui ont été gazés, brûlés, mitraillés, enterrés vivants ou morts…

Nous venons réentendre leurs voix et leurs silences, leurs larmes et leurs hurlements, les étouffements et les compressions des corps dans les trains, puis les baraques et, enfin, les chambres à gaz…

Et, quand nous nous souvenons de ces hommes inoubliables que furent Primo Levi, Imre Kertesch, Aharon Appelfeld, nous venons aussi nous forcer à revoir les sélections, les rails dans les herbes pas encore folles, les neiges brûlantes sous les pieds nus, les valises vides, les coups, les chiens, les infirmeries de l’horreur.

Mais attention !

Nous venons aussi faire un geste de réparation.

Et j’entends le mot, là encore, au sens le plus clair, le plus précis, le plus concret qu’il a dans la tradition juive du Tikoun ‘Olam.

Car s’il est vrai que le pire outrage que les nazis infligèrent à nos morts fut de les plonger dans une nuit où ils devaient demeurer à jamais sans tombe, sans nom et sans nombre, nous venons, ce matin, en nous rassemblant devant cette crypte, tout près de ce ruban de noms très exactement dénombrés, leur rendre un peu justice.

C’est là un geste de piété et de sagesse.

C’est une sépulture de pierre et de mots que nous offrons à ceux qui n’en eurent pas.

C’est une façon, comme dit le plus grand des poètes français, de devenir le tombeau de nos aînés.

Mais c’est aussi une humble revanche que nous offrons à ces frères assassinés qui furent les plus innocents des hommes mais dont « les sangs », dit le Verset après le meurtre d’Abel, crient vers nous depuis la terre qui les a avalés.

Vous connaissez le mot de Chateaubriand à Madame de Staël : « C’est en vain que Néron prospère car l’historien paraît chargé de la vengeance des peuples ».

Eh bien, pareillement : c’est en vain que, depuis 17 ans, de Bagneux à Toulouse, Paris, Tel Aviv et ailleurs, croît à nouveau le nombre de nos morts ; car l’intègre providence a fait, chers amis, que vous êtes là pour réclamer justice.

Alors, bien sûr, la question se pose toujours – la même qu’il y a trente et cinquante ans.

Cette justice, cette réparation doivent-elle s’entendre en vérité ou par métaphore ?

Est-ce une œuvre pieuse que nous faisons là, ou juste un vœu pieux ?

Je suis partagé, cette année, entre deux sentiments.

D’un côté, je regarde, oui, nos rangs qui se clairsèment.

Je revois en pensée les absents qui étaient là, devant moi, les autres fois, et qui sont peu à peu partis.

Et je vois bien que nous entrons, pour de bon, dans ce nouveau temps que je redoutais dans mes allocutions précédentes: celui où les derniers survivants auront presque tous disparu ; celui où il faudra se passer d’eux pour que passe le témoin ; et celui où les femmes et hommes de ma sorte seront des dinosaures, des héritiers de plus en plus rares, de belles âmes risquant, comme dit le prophète, d’œuvrer pour rien, de plaider pour le néant.

Mais, de l’autre côté, je vois l’autre foule de ceux qui, ce matin, reforment les rangs.

Je vois ces jeunes visages devant moi…

Et je m’aperçois que je suis paradoxalement plus optimiste, aujourd’hui, que je ne l’étais naguère.

D’abord, chers amis, je repense à ces négationnistes qui nous faisaient si peur il y a 45 ans ; je repense à leur façon de dire qu’il ne s’était rien passé à Auschwitz et que l’on n’y avait, comme à Hiroshima, rien vu ; je repense à ce monstrueux redoublement du crime qui consistait à prétendre qu’il n’avait pas eu lieu, ou pas vraiment, et dont nous redoutions qu’il ne finisse par faire école et loi ; eh bien cela ne s’est pas produit ; le négationnisme, s’il est loin d’être défait et fait encore cause commune, trop souvent, avec cette haine d’Israël qui est le nouveau carburant du crime antisémite, a été tenu en respect ; la honte monstrueuse que la Shoah doit inspirer au monde ne s’est, en Europe du moins, pas éteinte ; et il n’y a, grâce au Ciel, même pour les Juifs, pas que des batailles perdues !

Ensuite, se confirme ce que nous étions, pour le coup, dès ce temps-là, quelques-uns à pressentir : à savoir que la mémoire n’est pas une mine de souvenirs qui s’épuiserait avec le temps ; qu’il n’y a pas, au commencement, un stock de mémoire vive qui, à mesure que l’on s’éloignerait de la radiation de l’événement, irait s’amenuisant, pâlissant ; et que c’est Simone Veil qui avait raison quand elle disait que c’est l’inverse – on commence par ne rien vouloir savoir ; on refuse d’écouter la survivante ; et c’est au fil du temps, grâce aux efforts des « horribles travailleurs » nietzschéens, qu’une mémoire finit par se construire et par surmonter la volonté d’ignorer – tâche, mes chers amis, que vous avez, que nous avons, plutôt réussie, d’année en année, depuis 80 ans, ou presque, qu’existe le Mémorial !

Et puis ma grande source d’optimisme c’est, je vous le répète, cette jeunesse juive d’aujourd’hui : c’est peu de dire qu’elle est plus nombreuse, ce matin, qu’elle ne l’était sur les photos que j’ai retrouvées d’il y a 47 ans et où il me semble que presque personne, à part moi, n’était né après la Shoah – la vérité c’est que la chaîne ne s’est pas rompue et que, comme toujours dans le judaïsme, comme dans les temps les plus obscurs où tout semble perdu, la transmission est assurée.

Un dernier mot.

La meilleure façon de venger est d’assumer ce que l’on a imputé à crime.

C’est, en la circonstance, de porter avec positivité et fierté ce judaïsme que les hitlériens voulaient éradiquer de la surface de la terre.

Et c’est de renouer avec cette vitalité juive qui les rendait fous parce qu’elle nous faisait bâtir, ici, des villes ; fonder, là, des Républiques ; fomenter, même, des révolutions ; c’est de renouer, en France par exemple, avec cette présence civilisatrice et bienfaisante qui éclaira nos terroirs à l’époque où ils découvraient à peine les grandeurs d’un christianisme calfeutré entre les murs épais des monastères.

Or n’est-ce pas, là encore, ce que font les Juifs d’aujourd’hui ?

Et cette splendeur juive retrouvée, cette force juive assumée et joyeuse, cette idée que le peuple juif est un trésor pour l’humanité et qu’il entend bien, ce trésor, ce segoula, se dépenser sans compter pour que l’humanité soit rédimée, n’est-ce pas la grande nouveauté par rapport au judaïsme de 1979 ?

Je vois l’audace tranquille des Juifs de France entrés, pleinement juifs, dans la cité laïque.

J’observe la jeunesse juive qui, de décennie en décennie depuis mon premier discours ici, a développé un sixième sens face au Mal et, sans jamais oublier que c’est sur ses pères et grands-pères que s’est penchée la face ultime du diable, s’est portée, de la Bosnie au Rwanda et, aujourd’hui, à l’Ukraine, sur tous les lieux du monde où le mufle réapparaît.

Et je pense à ces jeunes et moins jeunes Juifs qui, quand ils répètent, comme il est dit sur ce fronton, « Zakhor, souviens toi », pensent « souviens toi d’Amalek » c’est-à-dire à la fois, ainsi que le veut Rachi de Troyes, « souviens-toi du mal qu’il t’a fait », « souviens-toi du mal qu’il a fait aux autres peuples » et « souviens-toi de l’oublier, de l’effacer de sous le ciel ».

Ce judaïsme-là, je le répète, ses morts ne sont pas enterrés.

Ils ne connaissent pas de repos, contrairement à la promesse faite aux fils d’Adam que la terre, adama, leur offrirait toujours une sépulture.

Ils n’ont pas de pyramides, de tombeaux éternels comme les grands morts de l’Egypte primordiale.

Ils n’ont pas été momifiés, ils ont été gazés.

Ils n’ont pas été embaumés, ils ont été brûlés.

Ils n’ont pas été parfumés, mais transformés en chair carbonisée, âcre et malodorante.

Et cela, il faut le dire et le redire, est un crime à nul autre comparable.

Mais nous le savons aussi, chers amis. Nous ne sommes pas du camp de la mort. Nous ne sommes pas du camp des embaumés et des momies. Notre acte de naissance a été de nous arracher à lui, à ce camp, et à sa civilisation qui avait la mort pour secret. Et c’est la raison pour laquelle nous avons cette vocation : une fois nos morts pleurés, remémorés et accueillis dans notre sein de vivants, faire qu’à la faveur de l’effacement du nom d’Amalek, la vie reprenne sa position dans le camp d’Israël et Israël la sienne dans les désordres du monde.

Dehors et dedans…

Campant à part des nations, mais plus précieux à ces nations que l’air fétide qu’il leur arrive de respirer ou d’exhaler….

Le sens du petit nombre, l’héroïsme du petit nombre, cette grâce et cette intelligence du petit nombre dont les juifs ont promis au monde qu’elles ne seraient jamais submergées – et qui sont le sel de sa terre…

Tel est le génie du judaïsme.

Telle est sa profonde vocation.

Et savoir que nous le savons, savoir que nous sommes de plus en plus nombreux à nous souvenir qu’être juif c’est aider à ce que le monde soit monde et que l’humain soit humain, l’imaginer, cet esprit du judaïsme, tel un arbre éternel séparé de nous par un ange de feu qui tient un glaive dont la lame tournoie et vers lequel, pourtant, il faut marcher, c’est cela qui répare et cela qui, ce matin, redonne espoir.

Allocution par Bernard–Henri Lévy, philosophe, écrivain, cinéaste.